洞见|《小舍得》米桃结局曝光,看哭无数父母:长大后自卑的孩子,大多出自于这几种家庭

最近,追《小舍得》的时候,被这样一幕深深触动:

米桃妈妈发现女儿连续几天都没有按照先前约定好的那样,去欢欢家吃饭、写作业。

于是,关心女儿的妈妈便在饭桌上询问米桃:

“最近是不是遇到什么不高兴的事情了,还是跟欢欢闹别扭了?”

看着女儿闷闷不乐的样子,一旁的爸爸再也忍不住了,对着米桃大吼一声:

“说话啊,跟个闷葫芦一样!”

吓得米桃哆嗦了一下,却依旧什么也没有说。

“女儿,太内向了不好。你看欢欢多好,每天大大方方的,你再看看你,恨不得每天贴着墙根走。”

“咱们抬头挺胸做人,别这么一副上不得台面的样子。”

实际上,米桃哪里是“内向”,又哪里是“上不得台面”,她明明只是太自卑了。

米桃的表现,就像知乎问题“从小就缺乏自信的孩子是什么感受”下面,网友给出的答案一样:

走路很慢,低头,遇见人就缩成一团; 说话声音很小; 不敢看人的脸; 人多的时候尽量不动,不说话,也不笑……

每一个自卑的孩子,都能从他的原生家庭中找到答案。

如果一个孩子总是缺乏自信、郁郁寡欢,一举一动都显得异常小心,那么多半是因为他的父母有以下几种行为——

- 要求孩子懂事:“你要听话”,是孩子一生的紧箍咒。

剧中,米桃爸妈总是教育她要懂事,最经常对米桃说的一句话就是:

“桃,咱们全家可就指望你了。”

看着爸爸妈妈为高额的培训费用发愁,米桃虽然很想去,但还是咬着牙,向爸妈保证:

“我可以不上的,我自己努力,总会赶上来的。”

“它是浅蓝色,不耐脏啊。”

“可是,今年穿刚刚好,明年就小了,穿不了就浪费了。

“我不要,我不喜欢穿裙子。”

不敢任性,不敢自私,更不敢诉说委屈……

人人都说米桃懂事,可又有谁知道,懂事的背后其实是深深的自卑。

正是因为太过懂事,所以当别得孩子还在任性时,米桃已经开始承受着不属于自己这个年龄的压力。

“懂事”、“听话”,成了压在米桃身上的一座大山。

正因如此,原著中的她才从一个成绩优秀的尖子生,变成了抑郁症患者,最终,只能无奈退学。

生活中,像米桃这样的孩子从来都不是个例。

我认识一个姑娘,她曾对我说:

“懂事,是我这一生最长久、最痛苦的噩梦。”

自从弟弟出生后,家里的经济状况一下子变得紧张起来,为此,爸爸妈妈一遍遍地嘱咐她:

“家里条件不宽裕,你一定要懂事啊。”

就这样,明明还是个孩子的她,被迫在一夜之间“长大”了:

家里做了红烧肉,弟弟不客气地往自己碗里夹了几大块,她却只捡盘中作为配菜的豆皮吃。

妈妈带她和弟弟买东西,给弟弟买了新衣服和新鞋子,问她需要什么时,她用力地捏着自己洗得泛白的裙角,几次想开口说自己的裙子已经穿了两年了。

但最终,还是摇了摇头。

从小到大,她几乎没有违背过大人的意愿,连哭都是躲在角落里一个人默默流泪。

说到这里,她已然泣不成声:

“一直以来,父母都夸我是个懂事的好孩子,可我的好,根本不是因为爱,只是因为我真的好怕。”

没有天生就懂事的孩子,只有因为自卑而不敢表达需求、更不敢拒绝别人的孩子。

他们总是在讨好别人,在窘迫中自我牺牲,坚韧得让人心疼,却忘了,天真烂漫才是孩子的专属武器。

-

喜欢打击孩子:父母的差评,是刺向孩子心口的一把刀。

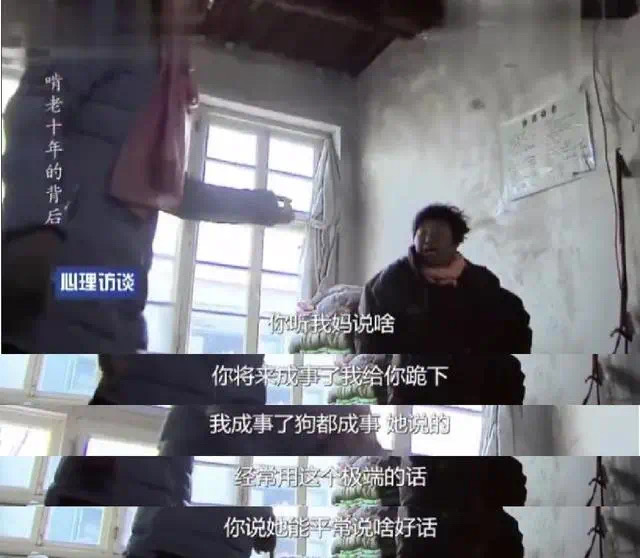

央视节目《心理访谈》采访过这样一个家庭:

女儿范成金,今年33岁,自从大学毕业,就一直窝在家里,整整十年,都没有出去找过工作。

在镜头前,她回忆起自己的童年:

初中的时候,她很喜欢写写画画,还曾自己设计过运动鞋和服装,可父母看到后的第一反应却是贬低她的爱好:

“有啥用啊,有用吗?看书去!”

做饭的时候,一不小心把水放多了,全家人都过来指责她:

“你搁水咋搁这么多?做个饭都不会!”

最严重的时候,甚至连话也说不出口。

大学毕业后,范成金说不出话的症状变得越来越严重,可家人却还是动不动就对她实施打击式教育:

“你将来成事了,我给你跪下!”

“你成事了,狗都成事了。”

就这样,范成金最终没能挺过被打击的痛苦,只得在自我封闭的世界里,浑浑噩噩地度过余生。

但父母的打击和贬低,却令孩子偏离了原来的轨道,一点点陷入了自我怀疑和自我否定的泥沼。

作家艾小羊曾分享过自己和爸爸的故事:

高二那年,她奋发图强,原本成绩中游的她竟然在一次考试中得了第一名。

可谁知,当她兴冲冲把成绩单送到爸爸面前时,却只换来了一个轻蔑的眼神,和一句“瞎猫撞到死耗子罢了。”

工作后,每次她买礼物回家,爸爸都会批评她:

“你买的这是啥东西?怎么又乱花钱!”

爸爸60岁生日前夕,她反复斟酌、挑选,想了无数种礼物,却依旧无法决定买什么。

到了晚上,她梦见爸爸坐在自己送的按摩椅上,一下子就消失了,消失前还不忘对她破口大骂:

“你看看你买的是什么破烂玩意儿!”

来自父母的否定和打击,是孩子一生挥之不去的阴影。

即便长大成人,即便取得了不小的成就,但在父母面前,自卑和恐惧却总是如影随形,时不时就跳出来让他崩溃。

父母的差评,是孩子心底始终难以愈合的伤疤。

想要毁掉一个孩子,只要每天在他耳边说“你什么都做不好”就够了。

-

拿孩子跟别人做比较:“别人家的孩子”,折断了孩子的翅膀。

有一期《少年说》里,一个女孩就曾站在台上对妈妈喊出了自己的心里话:

“我有一个全班第一,全年级第一,全校第一,全联盟第一的学霸女闺蜜,所以我妈妈老是说,你看你成绩这么差,为什么她会跟你做朋友。 但我想说的是: 妈妈,你自己的孩子也很努力,你为什么不看一下?孩子不是只有别人家的好!”

《青少年蓝皮书》曾做过一次调查,孩子最不喜欢家长说的几句话。结果27.5万调查对象中,近一半的孩子都做出了相同的选择——

“你看隔壁的那谁谁,次次考试都是前三名,多给家长省心。”

“还有跟你一起玩的那谁谁,听说数学又考了满分,你怎么就这么差劲?”

时间长了,网友也觉得自己成绩这么差,不配跟朋友们一起玩。

看过这样一句话: