洞见|教育最大的危险,就是和青春期的孩子较劲

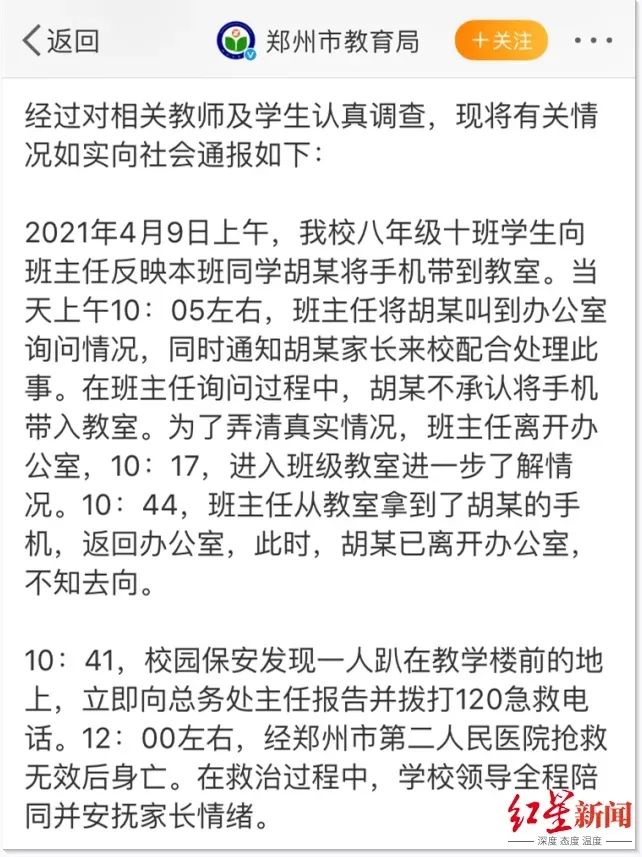

上个月,郑州实验外国语中学发生了一起学生坠亡事件。

一名14岁郑州女孩,因为被同学“匿名检举”带手机,在被班主任询问和调查后,跳楼身亡。

对于“匿名举报”,胡同学直接否认说:“我没有带手机。”

面对胡同学的否认,班主任决定去教室搜查。

与此同时,胡同学的家长也已经到了学校门口。

班主任让家长等一下,他去搜查。

可是谁也没想到,家长最终等来的却是孩子跳楼自杀的噩耗。

手机会影响孩子学习,学校有规定不能带手机,班主任询问很正常,而家长质疑孩子自杀背后的真相也合情合理。

但不能忽略的是,14岁的孩子正值“危险的”青春期,自尊心极强,内心非常敏感脆弱。

就如网友说:“看似是孩子违反学校规定私带手机到学校的小事,但过程中无意伤害了叛逆期青少年的自尊心,赔上了一条年轻的生命,带来一个家庭的悲剧。”

陪伴青春期的孩子,说得难听一点,就是陪伴一头老虎,你得小心翼翼。

深以为然。

青春期的孩子自尊心极强,行为极易冲动,忽略了这些特点,悲剧也就可能会发生。

01

-

青春期的孩子,自尊心极强,要多一些尊重。

前几年在上心理学课程时,心理学老师特别强调说,青春期的孩子有两大特点:

自我意识强,每件事都希望自己做主,而不是父母做主;

自尊心极强,很好面子。

如果家里有青春期的孩子一定不能做两件事:

-

不要二话不说就冲过去砸掉孩子的手机、拔掉孩子的电脑线;

-

不要辱骂或当众批评孩子。

否则孩子可能会做出过激行为,甚至自杀。

当时我还不以为然,认为心理学老师过于夸张。

然而近年来发生的各类青春期孩子自杀事件,却进一步佐证了这个说法。

2020年9月17日,一天正常上课的日子,班里几个男孩打扑克牌被老师发现。

然后班主任请了他们的家长来学校配合管教。

其中一个男孩的母亲在众目睽睽的走廊里,直接扇了男孩一巴掌,激动之处,母亲还用力掐着儿子的脖子,言辞激烈。

当母亲被老师拉着离开后,他趁人不备,转身爬上阳台,跳了下去。

可对青春期的孩子来说,父母当众的责骂,是在碾碎他的尊严、他的面子。

教育学家苏霍姆林斯基说过:

在影响孩子的内心世界时,不应挫伤他们心灵中最敏感的一个角落——自尊心。

孩子犯了错误,管教是需要的,但是比起孩子的自尊心,管教孩子没有那么刻不容缓。

保护青春期孩子的自尊心,是每一位父母都要意识到的事情。

青春期,父母应该成为“稳住”孩子的那个人,而不是“击垮”孩子的那个人。

02

-

青春期的孩子,行为极易冲动,要少一些硬碰硬。

心理学说:

青春期的过程,是少年逐渐摆脱父母、走向成人的过程,这一过程,被称为“心理断乳期”。 他们渴望获得独立、渴望父母重新审视自己,把自己当成大人看待。

还记得那个从高架桥上跳下来的17岁少年吗?

在灯火通明车来车往的上海卢浦大桥,因在校与同学发生矛盾,被母亲批评后,这名17岁的少年打开车门,奔向桥边,毫不犹豫的跳了下去。

临近上学时间,因为作业还没有写完,被又气又急的母亲责骂,他不肯认错,还不停还嘴,妈妈火上加火,盛怒之下,把孩子的作业本撕了。

可没想到的是,当妈妈骂完,急着去送另外一个孩子上学时,男孩转身就从31楼跳了下去。

有研究表示,青春期,大脑的多巴胺神经回路会变得异常活跃。

这种多巴胺的增加会让孩子冲动,不经周密的思考就采取行动,也就是不过大脑做事。

所以一旦心情过激,孩子不会考虑生命结束的后果,而是满心想着报复,“我死了你就满意了吧”。

他们想要的不过是极端报复后,父母后悔的快感。

压死骆驼的不是一根稻草,而是千千万万根。

青春期孩子的自杀,也不是一次责骂而成,而是父母次次的不理解、责骂和打击。

如果父母可以给孩子多一些尊重、接纳,就会是另一个故事。

03

-

家长千万别让青春期绊住了脚。

青春期孩子的悲剧,其实就是家长少了倾听,用暴力语言去激化矛盾,把孩子越推越远。

所以,如果想跨过“青春期障碍”这道坎,必须与孩子建立起良好的沟通。

-

遇事不要急着否定、责骂,先倾听;

-

解决问题不可以以暴制暴,需要以柔克刚,让孩子懂得为什么。

知乎上曾有网友分享过一个故事:

网友是个女孩子,她的妈妈是那种中规中矩的人,不喜欢露背的衣服,不喜欢太短的裙子,不喜欢颜色太艳的指甲,不喜欢大红色的口红。

喜欢读书,弹琴,绣花,像极了小说中温婉的大家闺秀,非常有涵养。

而作为女儿,她完全不一样。

喜欢颜色鲜艳的指甲,各种各样的小短裙,还觉得纹身很酷,初中的暑假就跑去纹身店在手臂上纹了个小图案。

因为担心妈妈不理解,这些事情,她一直瞒着妈妈。

直到有一次大家庭聚餐,有一个阿姨在厕所看到了她手臂上露出的纹身。

饭桌上,阿姨用很鄙夷的眼光盯着她说:

“纹身的姑娘没有一个好东西,你在学校都在干些什么呀?

一个女孩子不好好读书,你这是让我们家族蒙羞,我看见你的胳膊我都恶心。”

她的妈妈听了立即反驳道:“我当妈的还在这儿呢,这是你一个当姨的该说的话吗?”

那是她印象中妈妈说话声音最大的一次,也是记忆里最凶的一次。

晚饭在这尴尬的气氛中度过,她以为妈妈回到家会骂她、打她或者让她赶紧洗掉。

但是没想到妈妈却温柔地拉着她的手在沙发上聊天。

“你的纹身是什么时候纹的呀?”

“暑假的时候。”

“为什么想要纹身呀?”

“觉得很好看,妈妈,这是我最喜欢的图案。”

“痛吗?”

“当时有点痛,现在没事了”

“虽然妈妈不理解,但是你的选择我会尊重和支持,只要你快乐就好,但是妈妈不希望你后悔,下次不要纹了好不好?”

妈妈补充道:“妈妈刚刚查了手机,处理不好会感染,而且这个东西纹了可能就跟着你一辈子了,你得想清楚,你现在才十几岁,如果真的喜欢,你也要20岁以后才能去纹好吗?。”

“好,可是妈妈我真的喜欢纹身。”

“好,妈妈理解。”妈妈抱了她一下。

“那是我这辈子最幸福的一天。”网友说。

从那以后,她会和妈妈分享自己悄悄买的裙子,告诉妈妈自己的小秘密、身边发生的事,和妈妈处成了闺蜜。

至于那个小小纹身图案,在几年后就洗掉了。

赢得十几岁孩子的最好方法,是以和善、坚定、尊重的态度,先和他们站在一边。 让孩子在被理解的支撑中,得到自尊感和归属感。

对待青春期的孩子多一些耐心,你接纳孩子的程度,决定了青春期孩子和你关系的深度。

爱和理解、等待和接纳,才是青春期孩子的出路和救赎。

愿每一位父母都是青春期里麦田的守望者,远远看着,在孩子需要时,伸出双手,告诉孩子:爸妈在。

愿每一个孩子,都能平安顺利度过青春期,变成一个阳光的大孩子。